SNSの種類を把握し使い分ける

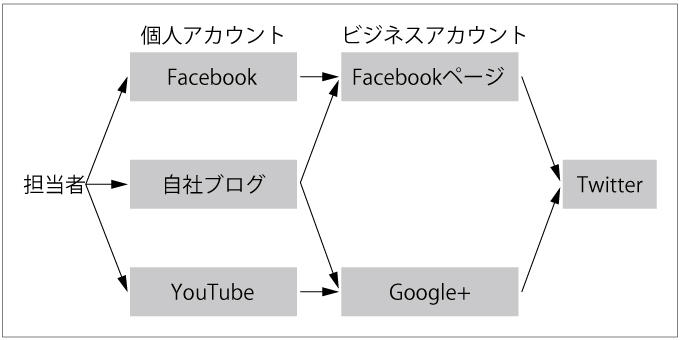

広報の位置づけが強い企業PRが目的の場合の使い分け方の例を示したのが 図表4 です。

Facebookの場合、担当者は個人アカウントでログインしますが、企業はFacebookページというブログのような領域の部分で情報発信します。個人アカウントを利用するのは、基本的にFacebookは個人で使うSNSであり、個人が明確でないとアカウントが取りにくいからです。

個人アカウントで管理するといっても、Facebookページには管理者を複数追加できます。そこで、複数の担当者で会社のFacebookページを管理したほうがよい、という理由もあります。

Facebookページの情報をGoogle+で発信してもよいでしょう。そして連携アプリを使ってTwitterのビジネスアカウントにツイートするように設定します。Twitterを利用する理由は、検索にヒットしやすく、分析測定するためのツールが多いからです。

動画情報がある場合は、Googleのアカウントを使ってYouTubeで動画を登録し、その共有URLをFacebookにも紹介します。

企業用のホームページやブログでは、利用しているSNSのアカウントを紹介します。なりすまし運営されてもすぐに偽アカウントだとわかるようにするためです。

運用ガイドラインの重要性を社内にも意識づける

SNS運営のために、やるべきことややってはいけないことがあります。特に問題なのは、やってはいけないことをしてしまうことです。あらかじめ、やってはいけないことを企業のSNS運営のガイドラインとして定めておき、自らが遵守するのはもちろん、社員にも周知して意識づけることが求められます。

社員に意識づけたいガイドラインの一例が 図表5 です。それぞれの事情にあわせて加筆修正して利用してください。

このほか、IBM社が公開している「IBMソーシャル・コンピューティングのガイドライン」が参考になります。

【SNS運用ガイドライン制定の目的と背景】

当ガイドラインは、当社の社員および関係者(派遣社員、契約社員、外部委託会社等)を対象とし、FacebookやTwitter、LINE等のソーシャルメディア(以後SNSと表示)の個人利用における適切かつ積極的な活用の推進と、適切なリスクマネジメントの両立を目的としたものです。近年のSNSの飛躍的発展により、ビジネスでの活用も増えています。SNSの運用にはメディアリテラシーが前提となり、その習得には個人での適切な利用が不可欠です。社員と関係者が当ガイドラインをふまえつつ、SNSの世界を体感し、双方向な対話を通じて知識・理解を深め、得られた有益な知見・アイデアは積極的に共有することで、ビジネス活性化につなげましょう。

【個人向けSNS運用ガイドライン】

1.誠実に行動しましょう

SNSは不特定多数が集うオープンな場です。社会人としての良識を持ち誠実な行動をすることが、SNS上においても必要です。

2.著作権、プライバシー、機密情報、ブランドの取扱い、情報の発信に関して注意しましょう

当社社員および関係者はSNSを個人として利用する場合も、当社が別途に定めたプライバシーポリシー等の規約に準拠する必要があります。特に、著作権、プライバシー、機密情報、ブランドの取扱いおよび情報の発信等に関しては、関連する社内規定に必ず目を通してください。

3.発言者の立場を明らかにしましょう

当社社員であることを明らかにする場合は、個人アカウントのプロフィール欄等に、投稿する意見や活動内容が当社を代表するものではない旨を明示してください。(例:私が投稿する意見や活動内容はあくまで私個人の見解に基づくものであり、所属企業・部門見解を代表するものではありません。)

4.投稿しようとする内容を慎重に確認しましょう

SNS上では実名顔出しが事実上のスタンダードです。匿名性は保障されないものと認識してください。仲間内での会話のつもりでも広く拡散し、過去の投稿を手がかりに本人が特定されることもあります。言動はすべて社会に公開される可能性があり、1度発信された情報の完全消去は極めて困難です。また、発信内容に誤りがあった際には、速やかに訂正し、それを自ら公表しましょう。1人ひとりの振舞いが、当社の信用、名声およびブランドの評価を左右し得ることを十分認識してください。

5.議論に注意しましょう

SNSは議論が起こりやすい場ですが、感情的にならないようにして、建設的な意見交換を心がけましょう。批判は推奨できません。喧嘩になることは避けてください。あなたの批判の正しさを証明することが本当に社会に付加価値を生むのかを冷静に考えてください。

6.自分のアカウントのセキュリティ管理には十分に注意しましょう

最近、SNSでアカウントの乗っ取りが多発し社会問題になっています。IDとPW(パスワード)は厳重に管理してください。PWの使い回しをしないことや、ログインは二重認証のしくみにするなど、セキュリティには十分注意してください。

PR等の効果測定はむずかしいと認識する

ネット通販の効果測定なら、売上やCVR(コンバージョン・レート=訪問者100名のうち何名が購入に至ったかという率)などのわかりやすい指標がありますが、目的がPRやブランディングの場合、効果測定には決定的な指標がありません。

そこで、目標数値として売上額以外の数値指標を決めておく必要があります。そのような数値指標をKPI(キー・パフォーマンス・インジケータ)といいます。

KPIは、目的達成のための必要なプロセスにおける重要な指標という意味で、数値で表わすことができるものを使います。「リーチ数」「ファン数」「いいね!の数」(Facebook)、「リツイート数」「フォロワー数」(Twitter)などをKPIとする例が多いようです。

また、SNSは感情が現われやすい媒体ですから、定量的な数値だけでなく、定性的な側面に注意を払わなければなりません。

SNSの調査や分析サービスを提供する会社もいろいろとありますが、意外に高額だったりします。

そこで、まずは無料のツールやWEBサービスで効果測定ができないかも検討してみましょう。

たとえばExcel2013には、無料で使えるアプリとして「Twitter分析アプリ」が用意されています。

このアプリを使うと、Twitter上で飛び交っているやりとりからキーワードを抽出して、そのキーワードでどれくらいのツイートがあるかを瞬時に表示できます。データをもとにExcelグラフを作成したり、一覧表を作成したりして、分析資料を“見える化”することも容易です。

このようなツールを使うことで「お気に入りに入れた数」「好意的な発言の数」などのKPIとして設定することも可能です。

SNS活用に長けている企業としてANA、JAL、コカ・コーラ、無印良品、ユニクロ、セブン-イレブン、ローソン、NHKなどが挙げられます。これらのサイトは検索で簡単にヒットしますので参考にするとよいでしょう。